Come “pellegrini della speranza”, “il canto è esistenza”

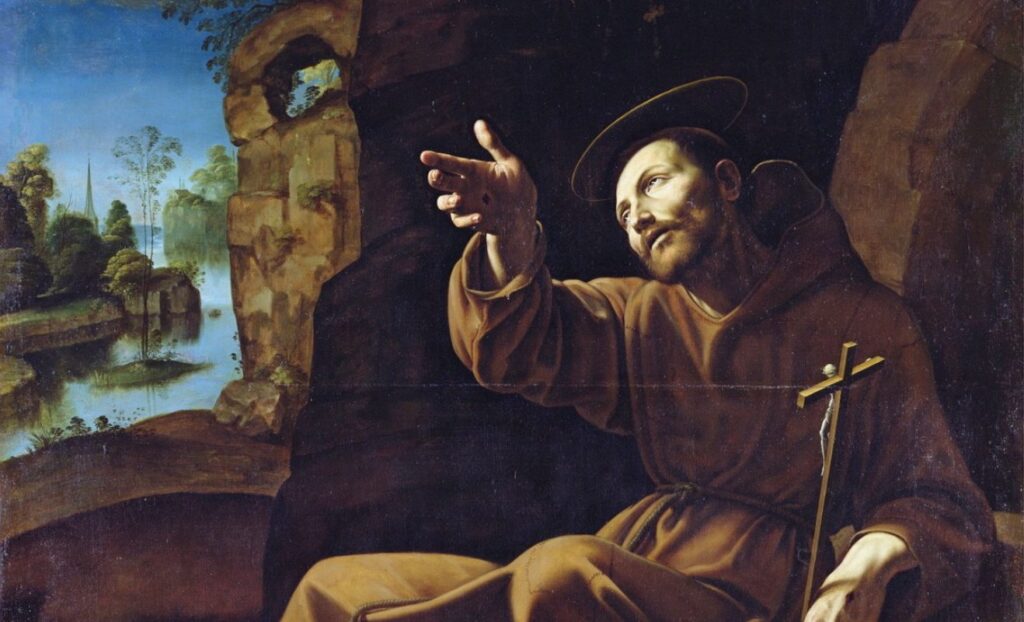

In occasione della felice coincidenza del Giubileo 2025 e della celebrazione dell’800° anniversario del Cantico di Frate Sole composto da San Francesco d’Assisi

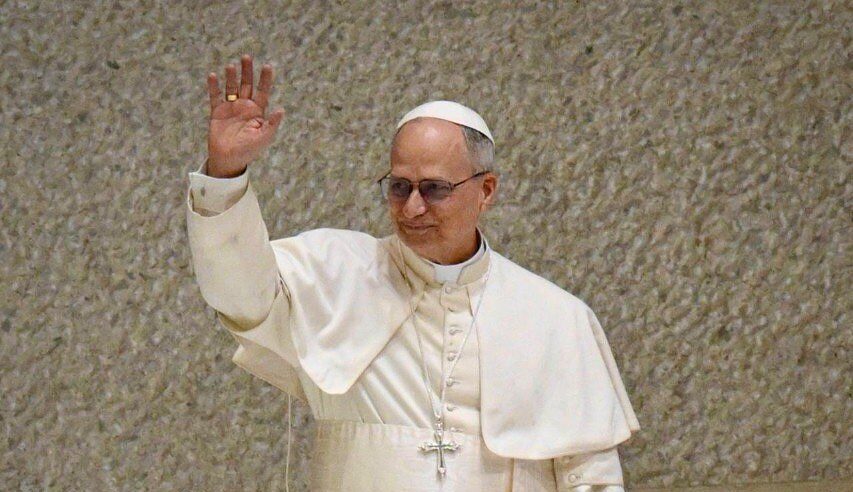

Proprio nel Lunedì dell’Angelo, con l’immensa gioia che riempie l’Ottava di Pasqua, confidiamo che il nostro amato Papa Francesco, dopo il suo intenso pontificato e al termine della malattia e del persistente dolore, sia sceso tra le braccia di Dio Padre, quasi a confermare con il dono della sincronicità un invito a cogliere l’offerta della sua vita consacrata al servizio amorevole di pastore della Chiesa, segno in cui ci viene svelato il senso pieno dell’esistenza che ha al suo centro la speranza in Gesù Cristo risorto. Certamente, proviamo dolore per la scomparsa di Francisco, ma, seguendo alcune linee di pensiero di Josef Pieper, c’è l’intima convinzione che il momento di consolazione del dolore comporti quella che potremmo definire una gioia silenziosa. Tale gioia è un tacito assenso al presente e un’apertura che confida nell’amore e nella sua attesa. Spes non confundit, «la speranza non delude» (Romani 5,5), è il motto di quest’anno giubilare. E ora, nella terza settimana di Pasqua, giungiamo con gioia a celebrare con profonda emozione l’elezione del successore alla Cattedra di San Pietro e alla sua missione di Vicario di Cristo, Leone XIV, il cui primo saluto è lo stesso di Gesù risorto e che egli rivolge a tutti i cuori, a tutte le nostre famiglie, «a tutti gli uomini, dovunque si trovino, a tutte le nazioni, a tutta la terra»: «La pace sia con voi (…) una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante, che viene da Dio, da Dio che ci ama tutti incondizionatamente».

Per chi accoglie gli eventi di ogni giorno come un dono che alimenta la gratitudine e cerca perciò di contemplare la realtà con un “occhio semplice” – “sano” o “pulito”, a seconda della traduzione del Vangelo (Mt 6,22) – uno sguardo attento e permeato d’amore accoglie e celebra il creato con il sorriso, scoprendo bellezza e corrispondenze tra le diverse componenti della “casa comune” in cui viviamo – come la chiama bene Papa Francesco nella Laudato si’ – forse come una modesta eco interiore che cerca di seguire fedelmente la Scrittura stessa: «Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona» (Gen 1,31a). E quello stesso sguardo dagli occhi puliti ci porta a sentire nello spirito – quasi a disegnarlo con l’immaginazione – il sorriso luminoso e bello di Dio Padre che contempla con compiacimento tutto il bene che ha creato; Quel bene tutto meraviglioso che, come ci ricorda l’inizio del Vangelo di san Giovanni, «fu fatto per mezzo del Verbo», «e il Verbo era Dio». Proseguendo con il testo giovanneo, ci viene anche annunciato con stupore e con gioia sempre maggiore che «il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi», proprio grazie alla kenosi del Figlio che intensifica incommensurabilmente il bene supremo con l’effusione dell’amore riversato nel sacrificio estremo per donarci la vita in pienezza.

Forse alcuni scettici potrebbero considerare questa visione festosa venata di ingenuità e perfino opportunamente selettiva, eludendo o scegliendo di essere miopi e perfino ciechi di fronte agli immensi problemi storici che affliggono e hanno afflitto la nostra civiltà, il che ne relativizzerebbe o ne metterebbe in discussione l’utilità e la praticità. Tuttavia, quello stesso sguardo contemplativo, con la sua inevitabile celebrazione della creazione, armonizzata dalla fede e dal suo assenso che scopre il dono e la risposta dell’amore, è allo stesso tempo una serena acutezza visiva che cerca di comprendere con sensibilità gli shock e i contrasti, spesso calamitosi e orrendi, della storia. «Se il tuo occhio è semplice, puro e sano, tutto il tuo corpo sarà illuminato», completa la citazione del Vangelo che ci ha trasmesso San Matteo.

Aspiriamo a vivere in armonia, gioia ed equilibrio, condividendo la casa comune del Creato. Ma come possiamo rendere possibile una convivenza vera e fruttuosa tra coloro che – per citare Mariano Picón-Salas – a stento sopportano la storia e coloro che, nel loro eccessivo desiderio di possedere e dominare, cercano di crearla e persino di dirigerla? Possiamo pensare a un ideale di cultura come a un desiderio di elevazione e di coesistenza armoniosa, e quindi orientare il nostro lavoro per avvicinarci a questi obiettivi. È ancora più necessario ricordare che nella tensione della vita persistono i dannosi errori umani causati dall’intolleranza e dal risentimento, dall’egoismo e dall’ambizione, dall’indifferenza e dalla frivola ignoranza scelta… Nel tentativo di costruire un cammino verso ciò che desideriamo come vero progresso o benessere umano condiviso, come possiamo lasciare da parte e non tenere presenti nell’esercizio della coscienza i problemi che devono essere affrontati e compresi con attenzione dedicata nel futuro storico e nel nostro presente: povertà ed emarginazione estrema che causano carestia e impotenza, che ci spingono spesso a inevitabili migrazioni; lo sfruttamento ripetuto del lavoro, la preoccupante disoccupazione e il degrado negligente della natura e dell’ambiente; Il degrado dell’umanità attraverso l’uso di droga, il famigerato traffico di esseri umani e il perverso abuso sui minori, attività inquietanti e inconcepibili che diventano persino affari redditizi; regimi autoritari e totalitari che schiacciano, torturano, segregano e perseguitano popoli, comunità e individui; la guerra barbarica, i raid e i genocidi, anche quelli sistematici come la Shoah e l’Holodomor, solo per citare alcuni nomi? Le sentite parole di Benedetto XVI durante la sua visita al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau nel 2006 risuonano ancora una volta nella nostra memoria, dicendoci che nulla di tutto questo è passato o lontano per nessuno di noi. In quello spazio particolare e impressionante della memoria dell’esercizio della crudeltà inflitta dagli esseri umani ad altri esseri umani, il Santo Padre si è allora posto domande di profondo dolore, così simili a quelle che ci ostiniamo a porci quando attraversiamo incomprensibili “valli d’ombra” della storia e dei contesti in cui viviamo: “Dov’era Dio in quei giorni? Perché è rimasto in silenzio? Come ha potuto tollerare questo eccesso di distruzione, questo trionfo del male?”. Ma Papa Benedetto, nella profonda convinzione che “Dio è amore” (1 Gv 4,8), allo stesso tempo ci ha risposto:

“Non possiamo penetrare il segreto di Dio. Vediamo solo frammenti e sbagliamo se vogliamo giudicare Dio e la storia. In tal caso, non difenderemmo l’uomo, ma contribuiremmo solo alla sua distruzione. No; insomma, dobbiamo continuare a elevare, con umiltà ma con perseveranza, quel grido a Dio: «Alzati! Non dimenticare la tua creatura, uomo.” E il grido che eleviamo a Dio deve essere, nello stesso tempo, un grido che penetra fino al nostro cuore, affinché la presenza nascosta di Dio si risvegli in noi, affinché la forza che Dio ha posto nei nostri cuori non venga coperta e annegata in noi dal fango dell’egoismo, della paura degli uomini, dell’indifferenza e dell’opportunismo.

La chiamata personale è rivolta alla nostra coscienza nel presente. Con umiltà, cioè nel riconoscimento della fragilità e dei limiti della condizione umana e nella disponibilità a camminare e ad aprirsi a ciò che è vero; attraversando un’oscurità incomprensibile che minaccia di perderci; nello spogliamento completo degli strati dell’ego, distratto o determinato a rimanere esterno per giudicare solo verticalmente, per incolpare o, al contrario, per scusare senza comprendere; In quel silenzio che solo attende, la coscienza riesce a intravedere la certezza della vita che è amore, «la presenza nascosta di Dio». Al di là delle circostanze spesso incontrollabili e indecifrabili, forse il cammino descrive brevemente il percorso del mistero della croce, e ci dà esso stesso alcune chiavi di lettura delle azioni conseguenti: il libero arbitrio nell’accettazione del cammino, a volte non scelto, che porta alla resa e all’offerta del nostro essere e delle nostre azioni, che ci rimanda al senso originario del sacrificio, cioè al rendere sacre le cose, al renderle sante, tutto nella permanenza dell’amore. La prospettiva diventa diversa e la vocazione al servizio fraterno e alla condivisione emerge come frutto naturale. Non sembrano forse entrambi descrivere l’imperativo bisogno che questi passi di umiltà prendano in considerazione e cerchino di rispondere, forse di provare a risolvere, nei nostri ambiti particolari e su una scala personale minima, i problemi dell’umanità e della nostra casa comune, così che verità e amore possano finalmente incontrarsi, così che giustizia e pace possano abbracciarsi (cfr Salmo 85:11-14)?

Anche Francesco d’Assisi, esattamente otto secoli fa, il santo ammirato per la sua straordinaria gioia che ancora oggi ci affascina, come alludendo a una formula soprannaturale che vorremmo trovare, attraversò periodi bui e dolorosi, soprattutto durante gli ultimi anni del suo pellegrinaggio, quando l’Ordine dei Frati Minori, da lui fondato senza volerlo, cresceva e si espandeva in diverse regioni oltre la sua natia Umbria. Non solo il suo corpo era indebolito dalle varie malattie sofferte, ma anche il suo ideale di vivere il Vangelo alla lettera sembrava dissiparsi tra i suoi ultimi seguaci con aspirazioni diverse, i fratelli che il Signore stesso gli aveva donato nel tempo, forse presentando un addolcimento nel modo di vivere che, per la sua esigente e personale ricerca, era impensabile; Una grande tribolazione, che non riusciva né ad alleviare né a comprendere, invase la sua anima. Verso l’autunno del 1220 dettò a frate Leone, suo compagno inseparabile, l’allegoria Della vera e perfetta letizia (Fonti Francescane [FF] 278), suggestiva meditazione che ci rivela che questa gioia non consiste in un buon umore magari carismatico, né in lodevoli e magnifici trionfi e neppure in soddisfazioni spirituali, ma nella fedeltà e nella consapevolezza di essere in cammino che permette di compiere con pazienza la volontà del Signore e di vedere sempre in ogni fratello il suo volto e la sua immagine, nonostante incomprensioni, rifiuti e persecuzioni; Senza dubbio, il testo costituisce uno specchio interessante delle beatitudini che Gesù ci comunica nel Discorso della montagna (Matteo 5,3-12; Luca 6,20-23), con i suoi sorprendenti paradossi che aprono uno spazio diverso nell’anima per la comprensione. Poco dopo aver vissuto queste tensioni, in seguito all’approvazione della Regola dell’Ordine il 29 novembre 1223 da parte di papa Onorio III, Francesco d’Assisi rinunciò al suo ruolo di padre fondatore, dedicandosi unicamente a vivere come un fratello nei suoi viaggi apostolici e nei suoi ritiri solitari; Cerca la via più umile per ritrovare se stesso, come se volesse seguire ancora più da vicino l’ispirazione nella kenosi di Gesù. Poco dopo, verso il 17 settembre 1224, sul monte della Verna, mentre assisteva alla visione di un serafino alato durante la Quaresima dell’Arcangelo San Michele, ottenne la grazia inaudita di ricevere impresse le stimmate, le piaghe di Cristo crocifisso, un dono misterioso di immenso amore e dolore che, come umile raffigurazione vivente del Salvatore, accolse e portò nel suo corpo nell’intimo segreto. Naturalmente, queste ferite mistiche gli procurarono sofferenze fisiche, alle quali si aggiunsero i gravi acciacchi delle varie malattie e il suo sconforto riguardo al presente e al futuro dell’Ordine dei Frati Minori, un profondo rammarico che lo portò a mettere in discussione i frutti della sua missione, forse riflettendo sull’apparente fallimento del suo cammino. Nella tradizione del racconto riportato nello Specchio di perfezione (100-101 e 120; FF 1799-1800 e 1820), durante l’inverno dello stesso anno 1224 e l’inizio del 1225, in una piccola cella di stuoia vicino al convento di San Damiano, Francesco stava cercando di riacquistare un po’ di salute, in particolare di alleviare parte della delicata sofferenza del tracoma, un’affezione che gli aveva infettato gli occhi a tal punto che per quasi due mesi gli era diventato insopportabile vedere la luce del giorno e il chiarore del fuoco nell’aria notturna. Il mattino dopo una notte terribile, tormentato da una moltitudine di fastidiosi topi che, quasi come una piaga simbolica, gli salivano sul letto, sul tavolino e sul corpo martoriato, il Poverello ebbe la felice rivelazione che «la speranza non delude», la certezza che nella fiducia e nella fedeltà nelle tribolazioni era sulla vera via, seguendo la via della passione di Cristo; Mentre pregava il Signore Dio Uno e Trino, una voce confidò chiaramente al suo spirito: «… devi sentirti in pace come se fossi già nel mio regno» (Leyenda de Perusa 83; FF 1614 [1591]). Nella povertà più grande, nella più grande espropriazione, dove permangono quelle sofferenze, che possono essere viste solo come un’offerta amorosa unica di totale abbandono del suo essere, Francesco d’Assisi scopre la luce intensa dell’amore di Dio che sta alla base della sua speranza. Credo che le parole della bolla papale per la convocazione del Giubileo del 2025, che citano san Paolo e sant’Agostino, possano spiegare meglio questa visione convinta, nella quale il trovatore di Assisi e papa Bergoglio, i due Francesco, condividono la stessa convinzione:

«La speranza cristiana, infatti, non inganna né delude, perché si fonda sulla certezza che niente e nessuno potrà mai separarci dall’amore divino: “Chi dunque ci potrà separare dall’amore di Cristo? Forse le tribolazioni, le angosce, la persecuzione, la fame, la nudità, i pericoli, la spada? (…) Ma in tutte queste cose noi abbiamo la vittoria completa per mezzo di colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze spirituali, né altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore” (Romani 8,35; 37-39). Ecco perché questa speranza non si arrende di fronte alle difficoltà: perché è fondata sulla fede e nutrita dalla carità, e così ci permette di andare avanti nella vita. Scrive a questo proposito Sant’Agostino: «Nessuno, infatti, vive in nessun genere di vita senza queste tre disposizioni dell’anima: quelle di credere, sperare, amare» (Spes non confundit, 5).

Così, in quella mattina del 1225, nei pressi del convento di San Damiano, a poco più di un chilometro dalle mura meridionali della città di Assisi, situata sul dolce pendio del monte Subasio, con il suo «occhio semplice», nonostante la cecità tracomatosa, e con quel corpo malato, debole e ferito, ma che «era tutto inondato di luce», frate Francesco proruppe in una gioia irresistibile che lo spinse a comporre il Cantico di frate sole (FF 263), «a lode di Dio, a nostra consolazione e a edificazione del prossimo», secondo il racconto dello Specchio di perfezione. E questa fonte biografica continua dicendo che “musicò questi testi e insegnò ai suoi compagni a recitarli e cantarli”. Noto anche come Cantico delle Creature, questo testo è forse, nella storia del variegato corpus della letteratura italiana, il primo componimento poetico non anonimo composto in lingua volgare, più precisamente in dialetto umbro. Per citarlo, rimando alla traduzione spagnola di Lázaro Iriarte, ofm. cap. Ecco come inizia:

“Altissimo, Onnipotente, Buon Signore:

Tua è la lode, la gloria, l’onore e ogni benedizione;

a te solo, Altissimo, sono appropriate,

e nessuno è degno di menzionarti”

L’inizio del canto poetico è inevitabile e necessario, ma al tempo stesso mostra la manifestazione della coscienza che si sa limitata per riconoscere nella sua ampiezza l’infinito stupore amoroso di Dio, sempre generoso e prodigo di ogni bene, del bene sommo, del bene totale (cfr Lodi che si devono dire in ogni tempo, FF 265). Nonostante questa consapevolezza, il Cantico prosegue inarrestabile con espressioni elogiative che esprimono una festa in unione con le creature, a partire, come prima visione del cammino della casa comune, dal sole magnifico, che il trovatore di Assisi chiama con speciale trattamento onorifico “mio signore”; La sua luce intensa, radiosa e calda è impossibile da vedere direttamente, come se alludesse alla grazia inafferrabile e prodigiosa, inesauribile ed eterna del divino. Ma il lucido Francesco canta anche accanto agli elementi della Creazione in modo fraterno, vicino e orizzontale, vedendo e sentendo ogni creatura come una sorella che abita la stessa casa familiare, e lo fa senza sublimare né simbolizzare, evitando di imporre loro proiezioni dell’io; Le descrive e le apprezza nel loro essere, nella contemplazione diretta della loro forma e dei loro effetti sensibili e anche suggestivi, potremmo dire in modo oggettivo così come sono: nella loro esistenza. Un’esistenza “molto buona”, come ci ha ricordato la Genesi, quella bontà che ci rimanda al Creatore e ci parla di Lui, così che l’essere di ogni creatura è anche lode della sua gloria: «Laudato si’, mi’ Signore, con tutte le tue creature, specialmente per il Signore nostro fratello sole…», «per la nostra sorella luna e le stelle», «per il nostro fratello vento e l’aria», «per la nostra sorella acqua», «per il nostro fratello fuoco», «per la nostra sorella madre terra». Con quest’ultimo delicato riferimento materno associato alla terra dove rimaniamo e lavoriamo, ci spinge a pensare alla comunione che significa il nostro abitare – parola che, come sottolinea Heidegger, implica l’attenzione e la cura dell’essere dell’uomo e il condurlo alla pace, alla libertà, la cura della sua essenza – e anche nell’accettazione del dono dell’esistenza e del ciclo naturale degli esseri viventi che include “sorella morte corporale”, poiché la nostra sorella-madre terra “ci sostiene e ci governa, / e produce diversi frutti con fiori ed erbe vistosi”. Oltre a una nuova contemplazione rivolta alle cose create che (ri)scoprono la bellezza del loro essere e del loro esistere, che sono lode e comunione, Francesco non ci introduce, con questo linguaggio fraterno e con questo spirito umile, forse a un agire di trattamento desiderabile, di rispetto e di cortesia, rivolto, certo, anzitutto all’Onnipotente, ma anche a ogni essere umano, a ogni creatura, all’intera Creazione? Le encicliche Laudato si’ e Fratelli tutti del compianto Papa Francesco, ispirate ai testi e alla vita del Poverello, confermano proprio questo significato, invitandoci a risvegliare la nostra attenzione e a cercare di sanare le quattro fratture dell’uomo accennate nei riferimenti fraterni del Cantico. Ma c’è dell’altro. Éloi Leclerc ha scritto uno studio bello e illuminante su questa poesia di Francesco d’Assisi, Le Cantique des créatures ou les Symboles de l’union (1970; tradotto in spagnolo da José Luis Albizu come El cántico de las creatividad nel 1977), che ci permette di considerare la configurazione di un modo di essere:

«Il Cantico di Frate Sole, lungi dall’essere un semplice accompagnamento o ornamento di un’esistenza, celebra un divenire intimo il cui senso è la riconciliazione totale dell’uomo con il mondo, con se stesso e con Dio. E non basta dire che è espressione di riconciliazione, perché fa parte dell’esperienza spirituale stessa, nella quale gioca un ruolo determinante. “Qui il canto è esistenza.”

Leclerc prende giustamente alcuni versi dal terzo dei Sonetti di Orfeo (1923) di Rainer Maria Rilke per cercare di spiegare ciò che trova di rivelatore nella poesia di Francisco. Il Poverello, quando istruì i suoi frati a cantare e diffondere anche loro il Cantico di Frate Sole quando andavano a predicare, disse loro: “Che cosa sono dunque i servi di Dio, se non dei giullari che devono sollevare e muovere i cuori degli uomini verso la gioia spirituale?” Definendo in questo modo il valore della parola menestrello, egli riassume la scoperta, il significato e la missione irrefrenabile del Cantico. In questa prospettiva, con la lettura dei versi di Rilke – la cui traduzione mi è stata inviata dal mio caro amico Luis Miguel Isava –, il Cantico, frutto della rivelazione che Francisco condivide, è molto di più: «non è desiderio / né corteggiamento di qualcosa di finalmente conquistato. Il canto è esistenza»; come una natura che si fa più piena nel suo essere e nel suo esistere quando può concretizzarsi in un’immagine che è sia amore che espressione d’amore, così come l’atto del respiro elementare che rivela che siamo vivi. Il canto e la sua dottrina non sono lettere, comandamenti e slogan da imparare, anche se questo può essere considerato una comodità accettabile quando si comincia a camminare, se non si vive nell’abbandono e nell’attesa (cfr Galati 2:20). Perciò, la poesia di Rilke prosegue con un consiglio: «Non si tratta, o Giovane, di amare, anche se / la voce ti costringe ad aprire la bocca, — impara / a dimenticare che hai cominciato a cantare. È ciò che sta accadendo. / In verità, il canto è un altro respiro. / Un respiro intorno al nulla. Un respiro in Dio. Un vento». Non risuonano forse in noi questi termini, associandoli nella nostra visione al respiro divino sulle acque nei primi versetti della Genesi, lo stesso respiro con cui il Creatore ha soffiato la vita nell’uomo; alla brezza leggera che ha fatto uscire dalla grotta il profeta Elia; al respiro di Gesù risorto sugli apostoli per donare loro lo Spirito Santo? Non è forse l’esperienza dello Spirito in Francesco d’Assisi che rende possibile l’espressione del Cantico di Frate Sole? Amare come respirare, che è fusione di canto e vita. Il canto è un altro respiro che si identifica nell’essere e nell’esistere. «Io sono, inoltre, io sono». “Respiro” è anche un verso celebrativo dello spagnolo poeta Jorge Guillén, appartenente al suo libro dal titolo coincidente di Cántico (1928).

Ma, come abbiamo accennato sopra, la gioia riconciliatrice del Cantico di Frate Sole tende a essere condivisa, per questo allude in senso generale alle cause esperienziali che, assunte in un’offerta d’amore, hanno dato origine alla sua composizione: il dolore e la sofferenza corporale, le ferite e le angosce della convivenza umana, quasi sempre inevitabili. La saldatura di queste due rotture è proprio l’amore di Cristo. Da qui nasce la lode che si estende a celebrare coloro che, nonostante le difficoltà, cercano di costruire una comunità armoniosa e riflettono la serenità che lenisce i loro cuori e anche quelli dei loro vicini:

“Lodato sei, mio Signore, per coloro che perdonano per il tuo amore,

e sopportare malattie e tribolazioni;

Beati coloro che lo sopportano in pace,

Poiché da te, o Altissimo, saranno incoronati.

È evidente il collegamento con le Beatitudini, soprattutto quelle rivolte ai misericordiosi, ai perseguitati e a quanti operano per la pace. La stessa pace che Leone XIV ci ha ricordato nel suo primo saluto, la pace disarmante e disarmante che Gesù risorto ci dona e che noi ci sforziamo con gioia di costruire. L’ultima strofa del Cantico di Frate Sole riassume l’imperativo gioioso di questo stile di vita da pellegrini della speranza, il cui centro è Cristo:

Lodate e benedite il mio Signore,

e ringraziatelo e servitelo con grande umiltà!

Related

Come trovare il senso della vita?

José Miguel Ponce

19 Maggio, 2025

2 min

La grazia dell’inquietudine: pensare e vivere alla maniera agostiniana

Juan Francisco Miguel

19 Maggio, 2025

3 min

Chi è il nuovo Papa?

Exaudi Redazione

16 Maggio, 2025

2 min

La gioia di servire

José Miguel Ponce

16 Maggio, 2025

2 min

(EN)

(EN)

(ES)

(ES)

(IT)

(IT)