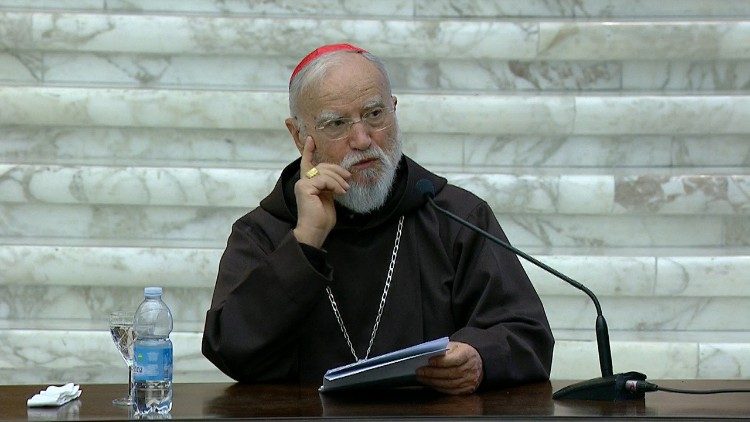

Cristo vero Dio. Intorno a questo tema si è sviluppata la terza predica di Quaresima del cardinale Raniero Cantalamessa. Ecco il testo integrale della meditazione:

Richiamo brevemente il tema e lo spirito di queste meditazioni quaresimali. Ci siamo proposti di reagire alla tendenza diffusissima di parlare della Chiesa “etsi Christus non daretur”, come se Cristo non esistesse, come se si potesse capire tutto di essa, prescindendo da lui. Ci siamo proposti, però, di reagire a ciò in un modo diverso dal solito: non cercando di convincere di errore il mondo e i suoi mezzi di comunicazione, ma rinnovando e intensificando la nostra fede in Cristo. Non in chiave apologetica, ma spirituale.

Per parlare di Cristo abbiamo scelto la via più sicura che è quella del dogma: Cristo vero uomo, Cristo vero Dio, Cristo una sola persona. Quella del dogma è una via tutt’altro che vecchia e sorpassata. “La terminologia dommatica della Chiesa primitiva – ha scritto Kierkegaard, uno dei massimi rappresentanti del pensiero moderno esistenziale – è come un castello fatato, dove riposano in un sonno profondo i prìncipi e le principesse più leggiadre. Basta soltanto svegliarli, perché balzino in piedi in tutta la loro gloria”.

Ecco, si tratta proprio di questo: di risvegliare i dogmi, di infondere in essi vita, come quando lo Spirito entrò nelle ossa inaridite viste da Ezechiele ed esse “ritornarono in vita e si alzarono in piedi” (Ez 37, 10). La volta scorsa abbiamo cercato di fare questo, nei confronti del dogma di Gesú “vero uomo”; oggi vogliamo farlo con il dogma di Cristo “vero Dio”.

Il dogma di Cristo “vero Dio”

Nell’anno 111 o 112 dopo Cristo, Plinio il Giovane, governatore della Bitinia e del Ponto, scrisse una lettera all’imperatore Traiano, chiedendogli indicazioni su come comportarsi nei processi conto i cristiani. Secondo le informazioni prese –scrive all’imperatore – “tutta la loro colpa o errore consisteva nell’essere soliti riunirsi in un giorno stabilito prima dell’alba e intonare, a cori alterni, un inno a Cristo come a un Dio” : carmen Christo quasi Deo dicere. Siamo in Asia Minore, a pochi anni dalla morte dell’ultimo apostolo, Giovanni, e i cristiani, nella loro liturgia, proclamano già la divinità di Cristo! La fede nella divinità di Cristo nasce col nascere della Chiesa.

Ma che ne è oggi di tale fede? Facciamo, anzitutto, una ricostruzione per sommi capi della storia del dogma della divinità di Cristo. Esso fu sancito solennemente nel concilio di Nicea del 325 con le parole che ripetiamo nel Credo: “ Credo in un solo Signore Gesú Cristo…Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre”. Al di là dei termini usati, il senso profondo della definizione di Nicea – come si deduce da sant’Atanasio che ne fu il testimone e l’interprete più autorevole – era che in ogni lingua e in ogni epoca Cristo deve essere riconosciuto Dio nel senso più forte e più alto che la parola Dio ha in tale lingua e cultura, e non in qualche altro senso derivato e secondario.

Ci volle quasi un secolo di assestamento prima che questa verità fosse recepita, nella sua radicalità, dall’intera cristianità. Una volta superati i rigurgiti di arianesimo dovuti all’arrivo di popoli barbari che avevano ricevuto la prima evangelizzazione dagli eretici (Goti, Visigoti e Longobardi), il dogma divenne patrimonio pacifico di tutta la cristianità, sia orientale che occidentale.

La Riforma protestante lo mantenne intatto e anzi ne accrebbe la centralità; inserì tuttavia in esso un elemento che più tardi darà adito a sviluppi negativi. Per reagire al formalismo e al nominalismo che riduceva i dogmi a esercizi di virtuosismo speculativo, i riformatori protestanti affermano: “Conoscere Cristo significa riconoscere i suoi benefici, non indagare le sue nature e i modi dell’incarnazione”. Il Cristo “per me” diventa più importante del Cristo “in sé”. Alla conoscenza oggettiva, dommatica, si oppone una conoscenza soggettiva, intima; alla testimonianza esterna della Chiesa (e, in certi casi, delle stesse Scritture) su Gesù, si antepone la “testimonianza interna” che lo Spirito Santo rende a Gesù nel cuore di ogni credente.

L’illuminismo e il razionalismo trovarono in ciò il terreno adatto per la demolizione del dogma. Per Kant, ciò che conta è l’ideale morale proposto da Cristo, più che la sua persona. La teologia liberale del secolo XIX riduce praticamente il cristianesimo alla sola dimensione etica e in particolare alla esperienza della paternità di Dio. Si spoglia il Vangelo di tutto il soprannaturale: miracoli, visioni, risurrezione di Cristo. Il cristianesimo diventa soltanto un sublime ideale morale che può prescindere dalla divinità di Cristo e perfino dalla sua esistenza storica. Gandhi che, purtroppo, aveva conosciuto il cristianesimo in questa versione riduttiva, ha scritto: “Non mi importerebbe nemmeno se qualcuno dimostrasse che l’uomo Gesù in realtà non visse mai e che quanto si legge nei vangeli non è che frutto dell’immaginazione dell’autore. Perché il sermone della montagna resterebbe pur sempre vero ai miei occhi”.

La versione a noi più vicina di questa tendenza riduttiva del cristianesimo è quella resa popolare da Bultmann, in nome della de-mitologizzazione: “La formula ‘Cristo è Dio’ –egli scrive – è falsa in ogni senso, quando ‘Dio’ viene considerato come essere oggettivabile, sia essa intesa secondo Ario o secondo Nicea, in senso ortodosso o liberale. Essa è corretta se ‘Dio’ viene inteso come l’evento dell’attuazione divina”[5]. In parole meno velate: Cristo non è Dio, ma in Cristo c’è (o opera) Dio. Siamo ben lontani, come si vede, dal dogma definito a Nicea. Si dice di volere, in questo modo, interpretare il dogma antico con categorie moderne, ma in realtà non si fa che riproporre, a volte negli stessi termini, soluzioni arcaiche (Paolo di Samosata, Marcello di Ancira, Fotino) già valutate e rifiutate dalla coscienza della Chiesa.

Se dalle discussioni dei teologi si passa a ciò che, della divinità di Cristo, stando a diverse inchieste, pensa la gente ordinaria nei paesi cristiani, si rimane senza parole. In seguito a un concilio locale dominato dagli oppositori di Nicea (Rimini, anno 359), san Girolamo scrisse: Il mondo intero “emise un gemito e si stupì di ritrovarsi ariano”[6]. Noi avremmo molta più ragione di lui di gemere e di fare nostra oggi la sua esclamazione di stupore.

Cristo “vero Dio” nei Vangeli

Ma adesso dobbiamo tener fede al nostro intento. Lasciamo perciò da parte quello che pensa il mondo e cerchiamo di risvegliare in noi la fede nella divinità di Cristo. Una fede luminosa, non sfuocata, oggettiva e soggettiva insieme, cioè non solo creduta, ma anche vissuta. Anche oggi, a Gesú non interessa tanto quello che dice di lui “la gente”, ma quello che dicono di lui i suoi discepoli. La domanda è perennemente nell’aria: “Ma voi chi dite che io sia?” (M 16, 15). È ad essa che vogliamo cercare di rispondere in questa meditazione.

Partiamo proprio dai vangeli. Nei sinottici la divinità di Cristo non è mai dichiarata apertamente, ma è continuamente sottintesa. Ripensiamo ad alcuni detti di Gesú: “Il Figlio dell’uomo ha il potere in terra di rimettere i peccati” (Mt 9,6); “Nessuno conosce il Figlio se non il Padre e nessuno conosce il Padre se non il Figlio (Mt 11, 27); “I cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno” (un detto, questo, presente identico in tutti e tre i Sinottici). “Il Figlio dell’uomo è signore anche del sabato” (Mc 2, 28); “Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre” (Mt 25, 31-32). Chi, se non Dio, può rimettere i peccati in nome proprio e proclamarsi giudice finale dell’umanità e della storia?

Come basta un capello o una goccia di saliva per ricostruire il DNA di una persona, così basta una sola riga del Vangelo, letta senza preconcetti, per ricostruire il DNA di Gesú, per scoprire ciò che egli pensava di se stesso, ma non poteva dire apertamente per non essere frainteso. La trascendenza divina di Cristo trasuda letteralmente da ogni pagina del Vangelo.

Ma è soprattutto Giovanni che ha fatto della divinità di Cristo lo scopo primario del suo vangelo, il tema che tutto unifica. Egli conclude il suo vangelo dicendo: “ Questi [segni] sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome” (Gv 20,31), e conclude la sua Prima Lettera quasi con le stesse parole: “Questo vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio” (l Gv 5,13).

Un giorno di tanti anni fa celebravo la Messa in un monastero di clausura. Il brano evangelico della liturgia era la pagina di Giovanni in cui Gesù pronuncia ripetutamente il suo “Io sono“: “Se non credete che Io Sono, morirete nei vostri peccati… Quando avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allora saprete che Io Sono … Prima che Abramo fosse, Io Sono” (Gv 8,24.28.58). Il fatto che le parole “Io Sono, contrariamente a ogni regola grammaticale, nel lezionario fossero scritte con due maiuscole, unito certamente a qualche altra causa più misteriosa, fece scoccare una scintilla. Quella parola “ esplose” dentro di me.

Io sapevo, dai miei studi, che nel vangelo di Giovanni c’erano numerosi “Io Sono “, ego eimi, pronunciati da Gesù. Sapevo che questo era un fatto importante per la sua cristologia; che con essi Gesù si attribuisce il nome che in Isaia Dio rivendica per sé: “Perché mi conosciate e crediate in me e comprendiate che Io sono” (Is 43, 10). Ma la mia era una conoscenza libresca e inerte e non suscitava emozioni particolari. Quel giorno era tutt’un’altra cosa. Si era nel tempo pasquale e sembrava che il Risorto stesso proclamasse il suo nome divino al cospetto del cielo e della terra. Il suo “Io Sono! “ illuminava e riempiva l’universo. Io mi sentivo piccolo piccolo, come uno che assiste, per caso e in disparte, a una scena improvvisa e straordinaria, o a un grandioso spettacolo della natura. Non si trattò che di una semplice emozione di fede, niente di più, ma di quelle che, passate, lasciano nel cuore una impronta indelebile.

C’è da rimanere stupiti di fronte all’impresa che lo Spirito di Gesù ha permesso a Giovanni di portare a termine. Egli ha abbracciato i temi, i simboli, le attese, tutto ciò, insomma, che c’era di religiosamente vivo, sia nel mondo giudaico che in quello ellenistico, facendo servire tutto questo a un’unica idea, meglio, a un’unica persona: Gesù Cristo è il Figlio di Dio e il Salvatore del mondo. Ha imparato la lingua degli uomini del suo tempo, per gridare in essa, con tutte le proprie forze, l’unica verità che salva, la Parola per eccellenza, “ il Verbo “.

Solo una certezza rivelata, che ha dietro di sé l’autorità e la forza stessa di Dio e del suo Spirito, poteva dispiegarsi in un libro con tale insistenza e coerenza, arrivando, da mille punti diversi, sempre alla stessa conclusione: e cioè all’identità totale di natura fra il Padre e il Figlio,: “Io e il Padre siamo una cosa sola” (Gv 10,30). Una “sola cosa” (neutro unum), si badi bene, non una sola persona (maschile unus)!

“Corde creditur: si crede con il cuore”

Come per l’umanità, anche a proposito della divinità di Cristo, adesso possiamo mostrare come il dogma antico, oggettivo e ontologico, è capace di accogliere e valorizzare il dato moderno soggettivo e funzionale, mentre, abbiamo visto, è stato tanto difficile il contrario. Alla logica dialettica dell’ ”aut- aut”, opponiamo quella cattolica dell’ “et-et”.

Nessuna delle cosiddette “cristologie dal basso”, quelle, per intenderci, che partono dal Gesù “profeta escatologico e sommo rivelatore del Padre”, oppure da Gesù “l’uomo in cui la coscienza di Dio ha attinto il suo massimo livello” (F. Schleiermacher), oppure dal Cristo “persona umana in cui sussiste la natura divina” (non persona divina che sussiste in una natura umana!): nessuna, ripeto, di queste cristologie è riuscita ad elevarsi fino ad abbracciare il vero mistero della fede cristiana e salvaguardare la piena divinità di Cristo. La ragione dell’insuccesso è spiegata da Gesù e fu ben compresa da Giovanni che la riferisce: “Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo” (Gv 3, 13). È possibile infatti a Dio, se lo vuole, farsi uomo, ma non è possibile all’uomo farsi Dio!

Con queste premesse possiamo tornare a valorizzare tutta la dimensione soggettiva e personalistica del dogma: il Cristo “per me” messo in primo piano dai Riformatori, il Cristo conosciuto dai suoi benefici e dalla interiore testimonianza dello Spirito. Questo è il frutto migliore dell’ecumenismo, quello delle “differenze riconciliate”, non contrapposte, come dice il Santo Padre. Non è una concessione “pro bono pacis”, ma un bisogno e un arricchimento reciproco. Noi tutti abbiamo bisogno di dare alla nostra fede questa dimensione personale, intima, perché essa non sia morta ripetizione di formule antiche o moderne. Su questo punto, siamo tutti chiamati in causa: cattolici, ortodossi e protestanti allo stesso modo.

Questo primo atto della fede, proprio perché si svolge nel cuore, è un atto “singolare “, che non può essere fatto che dal singolo, in totale solitudine con Dio. Nel vangelo di Giovanni sentiamo Gesù porre ripetutamente la domanda: “ Credi tu? “. (Gv 9,35; (Gv 11,26); e ogni volta questa domanda suscita dal cuore il grido della fede: “ Sì, Signore, io credo! “. Anche il simbolo di fede della Chiesa comincia così, al singolare: “Io credo“, non: “Noi crediamo“. San Paolo dice che “con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza” (Rm 10,10). “ È dalle radici del cuore che sale la fede”, commenta Agostino. Nella visione cattolica, come in quella ortodossa e anche, in seguito, in quella protestante, la professione della retta fede, cioè il secondo momento di questo processo, ha preso spesso tanto rilievo da lasciare nell’ombra quel primo momento che si svolge nelle profondità recondite del cuore. Tutti i trattati De fide, scritti dopo Nicea, trattano dell’ortodossia della fede; oggi si direbbe della fides quae, non della fides qua, delle cose da credere, non dell’atto personale del credere.

Dobbiamo accettare anche noi di passare attraverso questo momento, di subire questo esame. Se alla domanda di Gesú: “Credi tu?”, uno risponde subito, senza neppure pensarci: “Certo che credo” e trova perfino strano che venga rivolta una simile domanda a un credente, a un sacerdote o a un vescovo, probabilmente vuol dire che non ha ancora scoperto cosa significa veramente credere, non ha mai provato la grande vertigine della ragione che precede l’atto di fede. La divinità di Cristo è la cima più alta, l’Everest, della fede. Credere in un Dio nato in una stalla e morto su una croce! Questo è molto più esigente che credere in un Dio lontano che ognuno può raffigurarsi a proprio piacimento.

Bisogna cominciare con demolire in noi credenti, e in noi uomini di Chiesa, la falsa persuasione che quanto alla fede siamo a posto e che, semmai, dobbiamo lavorare ancora sulla carità. Chissà che non sia un bene, per un po’ di tempo, non volere dimostrare niente a nessuno, ma interiorizzare la fede, riscoprire le sue radici nel cuore!

Dobbiamo ricreare le condizioni per una ripresa della fede nella divinità di Cristo. Riprodurre lo slancio di fede da cui nacque il dogma di Nicea. Il corpo della Chiesa ha prodotto una volta uno sforzo supremo, con cui si è elevato, nella fede, al di sopra di tutti i sistemi umani e di tutte le resistenze della ragione. La marea della fede ha raggiunto una volta un livello massimo e ne è rimasto il segno sulla roccia. Bisogna però che si ripeta la sollevazione, non basta il segno. Non basta ripetere il Credo di Nicea; occorre rinnovare lo slancio di fede che si ebbe allora nella divinità di Cristo e di cui non c’è stato più l’eguale nei secoli.

La prassi della Chiesa (e non solo della Chiesa cattolica!) prevede una professione di fede da parte del candidato, prima di ricevere il mandato di insegnare teologia. Questa professione di fede ha comportato spesso, oltre la recita del credo, l’impegno a insegnare alcune cose precise – e a non insegnarne altre altrettanto precise – che in quel momento della storia erano temi particolarmente sensibili. Si pensi al giuramento antimodernista.

A me pare che si dovrebbe accertare soprattutto una cosa: che chi insegna teologia ai futuri ministri del Vangelo creda fermamente nella divinità di Cristo. Accertare ciò mediante un franco e fraterno discernimento, meglio che con un giuramento. Con i giuramenti non si è ottenuto mai nulla. C’è stata tutta una generazione di sacerdoti dopo il concilio (non certo a causa del concilio!) che è uscita dal seminario e si è presentata all’ordinazione con idee assai confuse e sfocate su chi è il Gesú che dovevano annunciare al popolo e rendere presente sull’altare nella Messa. Molte crisi sacerdotali, sono convinto, sono partite, e partono, da qui.

Ecumenismo ed evangelizzazione

Quello che abbiamo messo in luce ha importanti conseguenze anche per l’ecumenismo cristiano. Esistono infatti due ecumenismi possibili: quello della fede e quello dell’incredulità; uno che riunisce tutti quelli che credono che Gesù è il Figlio di Dio e che Dio è Padre Figlio e Spirito Santo, e uno che riunisce tutti quelli che si limitano a “ interpretare” (ognuno a modo proprio e secondo il proprio sistema filosofico) queste cose. Un ecumenismo in cui, al limite tutti credono le stesse cose perché nessuno crede più veramente a niente, nel senso forte della parola “ credere “.

La fondamentale distinzione degli spiriti, nell’ambito della fede, non è quella che distingue tra loro cattolici, ortodossi e protestanti, ma quella che distingue coloro che credono nel Cristo Figlio di Dio e coloro che non vi credono; secondo san Paolo “Tutti quelli che invocano il nome del Signore nostro Gesú Cristo, Signore nostro e loro” (1 Cor 1,2) e quelli che non lo invocano.

C’è un’unità nuova e invisibile che si va formando e che passa attraverso le diverse Chiese. Questa unità invisibile e spirituale ha vitale bisogno, a sua volta, del discernimento della teologia e del magistero, per non cadere nel pericolo del fondamentalismo o di un soggettivismo sfrenato. Ma una volta intravista e superata questa tentazione, si tratta di un fatto che non ci si può permettere più di ignorare.

Il vero “ecumenismo spirituale” non consiste soltanto nel pregare per l’unità dei cristiani, ma nel condividere la stessa esperienza dello Spirito Santo. Consiste in quella che Agostino chiama “la societas sanctorum”, la comunione dei santi, che a volte, dolorosamente, può non coincidere con la “communio sacramentorum”, cioè con la condivisione degli stessi segni sacramentali.

La fede nella divinità è importante soprattutto in vista dell’evangelizzazione. Esistono edifici o strutture metalliche così fatti che se si tocca un certo punto, o si leva una certa pietra, tutto crolla. Tale è l’edificio della fede cristiana, e questa sua “pietra angolare” è la divinità di Cristo. Tolta questa, tutto si sfalda e crolla, a cominciare dalla fede nella Trinità. Da chi è formata la Trinità se Cristo non è Dio? Non per nulla, appena si mette tra parentesi la divinità di Cristo, si mette tra parentesi anche la Trinità.

Sant’ Agostino diceva: “Non è gran cosa credere che Gesù è morto; questo lo credono anche i pagani e i reprobi; tutti lo credono. Ma è cosa veramente grande credere che egli è risorto”. E concludeva: “La fede dei cristiani è la risurrezione di Cristo”. La stessa cosa si deve dire dell’umanità e divinità di Cristo, di cui morte e risurrezione sono le rispettive manifestazioni. Tutti credono che Gesù sia uomo; ciò che fa la diversità fra credenti e non credenti è credere che egli sia anche Dio. La fede dei cristiani è la divinità di Cristo!

“Conoscere Cristo è riconoscere i suoi benefici”

“Conoscere Cristo è riconoscere i suoi benefici”, abbiamo sentito. Terminiamo proprio ricordando alcuni di questi benefici che sono capaci di rispondere ai bisogni profondi dell’uomo d’oggi e di sempre: il bisogno di senso e il rifiuto della morte.

Non è vero che l’uomo moderno ha smesso di porsi la domanda sul senso della vita. Qualche anno fa un noto intellettuale ha scritto: “La religione morirà. Non è un auspicio, né tanto meno una profezia. È già un fatto che sta attendendo il suo compimento… Passata la nostra generazione e forse quella dei nostri figli, nessuno più considererà il bisogno di dare un senso alla vita un problema davvero fondamentale…La tecnica ha portato la religione al suo crepuscolo”. Certo, non si interroga sul senso ultimo della vita chi se ne è dato altri…Ma quando questi altri scopi, uno dopo l’altro, svaniscono –giovinezza, salute, fama- molti tornano a porsi quella domanda. Se la pongono ancora di più in questo tempo di pandemia in cui, chiusi spesso in casa, uomini e donne hanno avuto finalmente il tempo di riflettere e interrogarsi.

C’è un dipinto, tra i più famosi dell’arte moderna, che rappresenta visivamente dove porta la convinzione che la vita non ha senso. Su uno sfondo rossastro che ispira angoscia, un uomo attraversa correndo un ponte, sorpassando due individui che sembrano ignari e indifferenti a tutto; ha gli occhi sbarrati; con le mani intorno alla bocca emette un grido e si capisce che è un grido di disperazione. Parlo, naturalmente del dipinto “l’Urlo” di Edvard Munch.

Gesù ha detto: “Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre” (Gv 8,12). Chi crede in Cristo ha la possibilità di resistere alla grande tentazione del non-senso della vita che porta spesso al suicidio. Chi crede in Cristo non cammina nelle tenebre: sa da dove viene, sa dove va e che cosa deve fare nel frattempo. Soprattutto sa che è amato da qualcuno e che questo qualcuno ha dato la vita per dimostraglielo!

Gesù ha detto anche: “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà” (Gv 11, 25). E l’evangelista più tardi scriverà ai cristiani: “Questo vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio […] Egli è il vero Dio e la vita eterna” (1 Gv 5,13.20). Proprio perché Cristo è “vero Dio”, è anche “vita eterna” e dà la vita eterna. Questo non ci toglie necessariamente la paura della morte, ma dà al credente la certezza che la nostra vita non termina con essa.

Ripensiamo a qualcosa di tutto questo quando, la domenica, proclamiamo il secondo articolo del Credo che invito a ripetere ora mentalmente con me:

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,

unigenito Figlio di Dio,

nato dal Padre prima di tutti i secoli:

Dio da Dio, Luce da Luce,

Dio vero da Dio vero,

generato, non creato,

della stessa sostanza del Padre;

per mezzo di lui tutte le cose sono state create.

L’ultima predica di Quaresima si terrà venerdì 26 marzo.